श्रमिक समाज की त्रासदी (True Story)

Please give your valuable feedback also after reading this Article.

इस लेख के सभी प्रतिलिपि अधिकार लेखक द्वारा निषिद्ध हैं, बिना लेखक की अनुमति के इसके किसी भी हिस्से को कॉपी या प्रिंट नहीं किया जा सकता है।

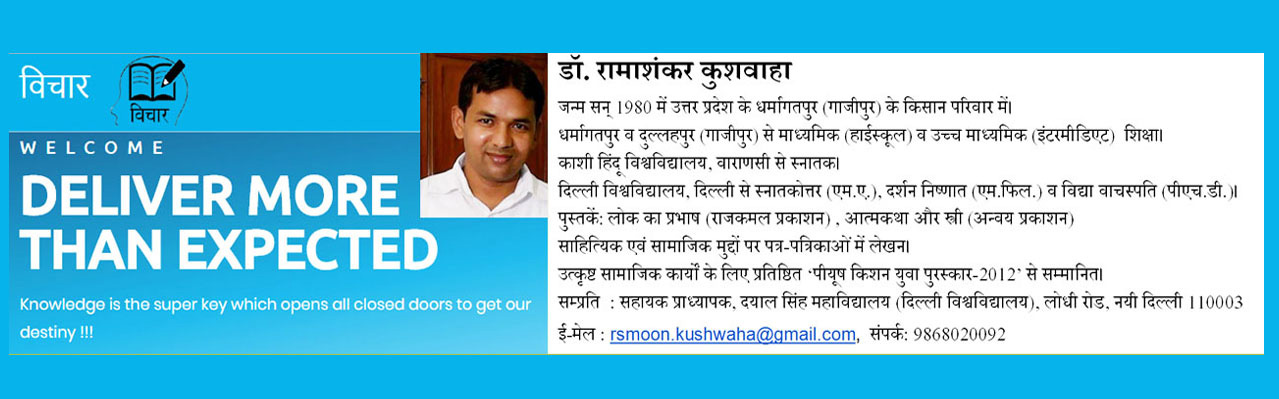

लेखक: Dr.Ramashanker Kushwaha (rsmoon.kushwaha@gmail.com)

सुक्खु बांसफोर को हम लोग तबसे देख रहे हैं जब स्कूल में जाते थे। वे गांव में आते थे और कहते थे- दौरी ले ला, डाली ले ला, कुरुई ले ला। वे बांस से बनी हुई इस प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं लेकर आते थे। उनकी वस्तुओं में बच्चों के खेलने वाले झुनझुना से लेकर घर और खेती में काम आने वाले बांस के बरतन आदि होते थे। खासकर जब रबी और खरीफ की फसल कटने का समय होता तब उनका आना बढ़ जाता था। उनके द्वारा लाए जाने वाले स्व निर्मित सामानों का आकार प्रकार बदल जाता। इसका कारण था। फसल के उतरने के समय किसानों की जरूरतें बढ़ जाती थीं। फसल उतरने पर सुक्खु और टूघूर दोनों भाई इतना कमा लेते थे कि उनका साल भर रोटी का काम चले और बांस खरीदने का प्रबंध् भी हो जाय। फसल कटने पर किसान भी खुशी से सामान लेता और दाम में ज्यादा मोलचाल नहीं करता था। तब वस्तु विनिमय का प्रचलन था। किसान के सहारे ही सामान बनाने वाले भी सुखी थे। घर में अनाज का संकट नहीं था। पैसा लोगों के पास बहुत कम था। उसका आदान-प्रदान कम ही होता था। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि पैसे के अवमूल्यन के साथ भोजन का संकट बढ़ गया है। सुक्खु बताते हैं-‘बाबू वो समय कुछ और था। हम किसी के मोहताज नहीं थे। अपना गुण था और लोगों की जरूरत। इससे हमारा काम बहुत ठीक चलता था। उसी से हम शादी-विवाह, त्यौहार सब कर लेते थे। अब तो बार-बार सरकार और उसकी योजनाओं का इंतजार करना पड़ता है। आए न आए। आ भी गई, तो वह जमीन पर हमें कितनी मिलती हैं, यह सब जानते हैं।’

आज श्रमिक समाज की हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए सुक्खु जैसे कारीगर मजदूर की बातों को समझना जरूरी है। वे बहुत दुखी मन से बताते हैं- ‘अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं। आबादी कम होने के कारण हम लोग दबाव नहीं बना सकते। हमारा कोई नेता नहीं। समस्या को उठाने वाला कोई नहीं। हमारी बात कौन करेगा। सब अपनी जात और बात में लगे हैं। हमारे लिए कोई नहीं है। हम लोग पढ़े नहीं। व्यापार किए नहीं। खेती-बारी है नहीं। रुपए में चार आना ही लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है। वह भी इतनी किसी के पास नहीं है कि परिवार पाल ले। इसमें बहुत तो ऐसे हैं जिनके पास रहने की भी जगह नहीं है। ऐसे ही कहीं झोपड़ी डाले रोड पर आप को मिल जाएंगे। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। वे लोग सपरिवार मौसम की मार सहते हुए जैसे-तैसे जीवन यापन कर रहे हैं।’

उनके घर जाकर लगा कि इस प्रकार के लोगों की समस्या बहुत सामान्य नहीं है। दुर्दिन से गुजर रहे हैं। उन्होंने बतायाः ‘बाबू! सपने ज्यादा नहीं थे। छोटी उमर में शादी हो जाती थी। परदा कुछ खास नहीं था। सब काम करते थे। जो भी होता था उसी में जी लेते थे। शिक्षा मिली नहीं। और कोई हूनर नहीं आया, क्योंकि सोचे नहीं। छाए में बैठकर दौरी-डाली बनाते रहे। अब आदत ऐसी हो गई कि बाकी जातियों की तरह मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। और जो कर रहे हैं उनको मजदूरी भी रोज कहां मिल रही। एक दिन मिलती है तो एक महीना खाली हैं। अपना धंधा रहा नहीं। जैसे-तैसे समय काट रहे हैं। ये जो प्लास्टिक का व्यापार है, उसने हमारा काम और ज्यादा चौपट कर दिया। अब यह सरकार विचार करे कि हम क्या करें और कैसे जिएं। साहब गांव में बांस का बहुत अभाव है। हम लोग आजकल बांस वैसे खोजते हैं जैसे कोई‘वर’ खोजता है। सिफारिश करना पड़ता है। उसपर भी किसान इतना पैसा मांग देता है कि हमारी औकात से बाहर हो जाता है।

इस महंगाई का एक कारण और है। बांस खरीदकर कंपनी वाले लोग पेपर बना रहे हैं। उनकी आमदनी ज्यादा है। ज्यादा पैसे देकर खरीदते हैं। हमारे पास न उतना पैसा है, न उतनी आमदनी। समस्या यह है कि जब भोजन पानी नहीं मिलेगा तो आदमी गलत काम करेगा। घर में चार लोग हैं। उपवास कब तक करेंगे। इससे नक्सलाईट बढ़ेगा।’ बांसपफोर लोगों की शिकायत यह भी है कि सरकार ने कुम्हारों को जमीन दे दी कि इसमें से मिट्टी निकालकर आप बर्तन बनाइए। अपना रोजी-रोजगार चलाइए। लेकिन श्रम से आजीविका चलाने वाले बाकी किसी बिरादरी को कुछ नहीं मिला।

मुख्य बात यह है कि समय की मार और दुर्व्यवस्था के शिकार केवल बांसफोर नहीं हैं। इनके साथ लुहार, कुम्हार, बढ़ई, मुसहर, दर्जी आदि कई जातियां हैं, जिनका पारंपरिक व्यवसाय नष्ट हो गया है। इससे उनमें बेरोजगारी और आक्रोश है। जीवन के दबाव के कारण आत्महत्या करने वालों में ये लोग भी शामिल हैं। यह अलग बात है कि सरकारें उनको उनकी पारंपरिक पहचान के साथ नहीं बल्कि किसान के रूप में ही गिनती/बताती हैं।

यहां हमें सहज ही सम्राट अशोक याद आते हैं। उन्होंने ग्राम और नगर में ऐसी व्यवस्था कायम की थी जिससे सब अपने-अपने व्यवसाय को लेकर चलते थे। इससे उनमें आपसी परनिर्भरता कायम थी। पूरा समाज एक-दूसरे की मदद करता था। इससे ऐसी व्यवस्था नहीं पनप सकी जिसमें इतनी असमानता हो कि 85 प्रतिशत संपत्ति केवल 15 प्रतिशत लोगों के पास हो। अशोक के बाद का समाज धीरे-धीरे व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब गया। सबल जातियों का बोलबाला बढ़ा। सत्ता के केन्द्र में रहने वाले केवल अपने को उसका हकदार मानने लगे और जो उससे बाहर थे,वे केवल श्रमिक ही रह गए। उसका परिणाम है कि आज भी अन्न दाता किसान के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। उसके दिवालिया होने पर किसी प्रकार के ‘बेलआउट पैकेज’ का प्रबंध् नहीं है। न किसान का जीवनबीमा है और न ही उसकी खेती का। यदि है भी तो उसका पालन नहीं होता। साधरण और कई मामलों में जरूरत से ज्यादा सीधे किसान जब तक किसी योजना को समझते हैं, उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं, तब तक वह योजना ही खत्म हो जाती है- यह कहते हुए कि इसमें सरकार के पैसे की बर्वादी हो रही है। समस्या बहुत बड़ी है। इससे गांव धर्म और जातिगत राजनीति के भयंकर खेल के के साथ ही अंदर-अंदर सुलग रहे हैं। रोजगार नहीं है। शिक्षा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो है वह इतनी भ्रष्ट है कि लोग उसका उपयोग करने से ‘घबराते’ हैं। युवा पीढ़ी किसी बांसफोड़ की हो या किसान की, इस व्यवस्था में अपने लिए कुछ भी नहीं तलाश पा रही है।

समय की मार अधिकतर श्रमिकों पर पड़ी है। राजनेता उसको लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि उसको अपने तरीके से भुनाने में लगे हैं। उनके पास बहुत सी योजनाएं, जुमले और लफ्फाजी है। इसके इतर शायद वे कुछ कर नहीं सकते या करना ही नहीं चाहते। क्योंकि इच्छा शाक्ति होती तो समस्या इस हद तक नहीं पहुंचती। जो स्थिति है उसको देखकर लगता है कि दो-चार सालों में इन पर ध्यान देकर ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया तो इनको संभालना संभव नहीं होगा। दुनियां के कई देश आंतरिक हालात और गलत प्रबंधन के कारण बहुत बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं? यह गंभीरता से विचार करने का विषय है। जितनी देर होगी, समस्या को संभालना मुश्किल होता जाएगा। इसका समाधन केवल एक योजना या किसी एकांगी कार्यक्रम से नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुस्तरीय प्रयास करना होगा। धन्यवाद