पेड न्यूज़: भुगतानशुदा ख़बरें

Please give your valuable feedback also after reading this Article.

इस लेख के सभी प्रतिलिपि अधिकार लेखक द्वारा निषिद्ध हैं, बिना लेखक की अनुमति के इसके किसी भी हिस्से को कॉपी या प्रिंट नहीं किया जा सकता है।

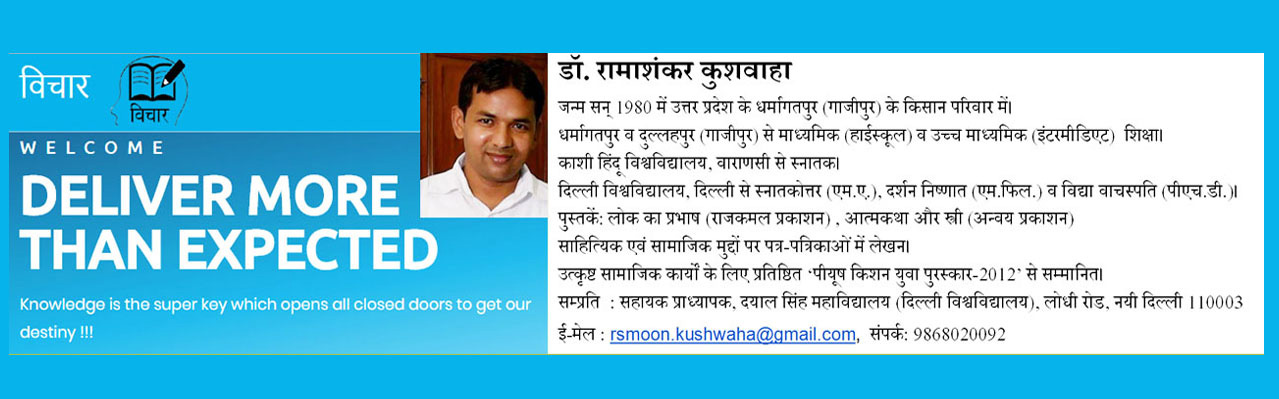

लेखक: Dr.Ramashanker Kushwaha (rsmoon.kushwaha@gmail.com)

आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में ‘पेड न्यूज’ का चलन सामने आया। लेकिन आप सब जानते हैं, इस तरह की कोई घटना अचानक नहीं होती। उसका कोई न कोई पुराना संदर्भ रहता है। उसकी जड़ बनती है। ‘पेड न्यूज’ का चलन 1995 में शुरु हो गया था। इसमें दो राज्य अग्रणी थे- महाराष्ट्र और गुजरात। पेड न्यूज तब भी इसी रूप में था। लेकिन एक-दो राज्यों तक ही सीमित था। मतलब कि विधन सभा के चुनाव में पेड न्यूज का चलन 1995 में शुरू हो गया था। इस बात का प्रमाण दैनिक अख़बार ‘जनसत्ता’ से मिलता है। 1995 में महाराष्ट्र में चुनाव कवर करने ‘जनसत्ता’ से कुछ लोग गए। वहां से लौटने पर उन लोगों ने तत्कालीन ब्यूरो चीफ रामबहादुर राय को जो रिपार्ट दी, उसमें इस बात का खुलासा हुआ। उदाहरण के लिए ओमप्रकाश सिंह ने उन्हें बताया कि आपने हमें भेजा और हम लोगों ने रिपार्ट भेजी, वह ‘जनसत्ता’ में छपी। लेकिन वहां के संवाददाता विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ख़बर भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ख़बर छप नहीं रही है। ख़बर छप रही है- लेकिन वह जो पार्टी के दफ़्तर से बनाकर अख़बारों को दी जा रही है।

2009 के लोकसभा चुनाव तक भुगतान शुदा ख़बरें कई अख़बारों की कार्य पद्धति का हिस्सा हो गयीं। कई जगहों पर ख़बरों का यह धंधा धड़ल्ले से चलने लगा था। एक घटना बनारस की है, जिसका यहां जिक्र करना आवश्यक है। घटना इस तरह से हुई थी कि 2009 के चुनाव में ‘बनारस’ में तीन उम्मीद्वार चुनाव लड़े। उम्मीद्वार तो और भी रहे होंगे, लेकिन तीन वह थे, जिनमें जीत की टक्कर थी। चुनाव के आसपास एक दिन ‘हिंदुस्तान’ दैनिक अख़बार अपने पहले पृष्ठ पर तीनों उम्मीद्वारों को जीता रहा था। इसी तरह से दूसरे पृष्ठ पर ‘चंदौली लोकसभा’ के सभी उम्मीद्वार जीताए जा रहे थे। खोजबीन करने पर लोगों ने बताया कि अख़बारों ने बाक़ायदा ‘पैकेज’ तय कर दिया है। इसमें यह होता है कि उम्मीद्वार जो लिखकर देता है, वही ख़बर के रूप में अख़बारों में छपता है। उस समय मृणाल पांडे हिंदुस्तान की संपादिका थीं। हिंदुस्तान के लोग बनारस के तत्कालीन उम्मीद्वार मुरली मनोहर जोशी से संपर्क किए थे। चूंकी मृणाल पांडे मुरली मनोहर जोशी की संबंधी हैं। इसलिए जोशी जी उनसे शिकायत किए। परिणाम स्वरूप उन्हें ‘हिंदुस्तान’ को पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन उन्हें अन्य अख़बारों में अपनी ख़बर छापवाने के लिए पैसा देना पड़ा।

यह बात जब खुली तो पत्रकार ‘रामबहादुर राय’ ने ‘प्रभाष जोशी’ को यह सूचना दी कि बनारस में तो यह सब हो रहा है। ‘प्रभाष जोशी’ इस मामले में अपने संपर्कों के द्वारा अनेक जगहों पर जांच-पड़ताल करवाए। उस मामले में पता चला कि घोसी से चुनाव लड़ रहे अतुल कुमार अंजान से भी पैसा मांगा गया। अतुल कुमार अंजान ने उस घटना पर लिखा- ‘शादी में जैसे गाजे-बाजे वाले होते हैं और वे पैसा मांगते हैं, रेट तय करते हैं। वैसे ही चुनाव में अख़बार वाले हो गए हैं।’

जब बात फैली तो पता चला कि देश के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। लखनऊ में लालजी टंडन ने अपनी आम सभा में कहा कि ‘दैनिक जागरण’ के नरेन्द्र मोहन हमारे मित्र हैं। लेकिन ‘दैनिक जागरण’ के लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं। मैं एक पैसा नहीं दूंगा, चुनाव भले हार जाऊं।’ तो मुख्य बात यह कि इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ लोग आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने वालों में पत्रकारिता से राजेनीति में आने वाले कुछ दिग्गज भी थे।

इस प्रकार धीरे-धीरे पूरे देश से बात आई कि 2009 के चुनाव में यह सब खूब हो रहा है। आन्ध्रप्रदेश में पत्रकारों के एक ग्रुप ने शोध् किया तो पता चला कि वहां भी यही धंधा है। फिर अनेक पत्रकार, जो ‘पत्रकारिता की सुचिता’ को बनाये रखने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इस समस्या का व्यापक अध्ययन किया और करवाया। शोध से यह बात सामने आई कि यह भ्रष्ट आचरण का खेल ‘हिंदुस्तान या दैनिक जागरण’ तक ही सीमित नहीं है। मीडिया ने ‘चुनाव क्षेत्र’ के आधर पर एक रेट बना लिया है। जैसे कि आलू-टमाटर, फल या अन्य सब्जी बेचने वाले रेट तय करते हैं कि आज फलां सब्जी या फल पचास रुपया किलो बिकेगा। तो आप जिस दुकान पर भी जाएंगे, वही भाव मिलेगा। उसी तरह से अख़बार वालों ने हर जगह अपना रेट तय कर दिया था। उसमें कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं होता था।

2009 के चुनाव के बाद ‘भुगतान शुदा’ ख़बरों की समस्या को लेकर ‘बीजी वर्गीज, प्रभाष जोशी, निखिल चक्रवर्ती, अजीत भट्टाचार्य’ आदि तीन-चार लोग प्रेस काउंसिल के तत्कालीन चेयरमैन ‘ए.एन.रे.’ के पास गए और उनसे कहा कि आप ‘पेड न्यूज’ के मामले पर जांच करवाइए! ‘ए.एन.रे’ की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। ‘परांजय गुहा ठकुरता’ भी उसमें थे। उस समिति ने पूरे देश में घूम-घूम कर ‘पेड न्यूज’ से संबंधित घटनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए, उसे चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया। मामला बढ़ा तो संसद में ‘पेड न्यूज’ पर बहस हुई। हालांकि उस रिपोर्ट के बाद जैसा होना चाहिए था, वह तो हुआ नहीं। लेकिन दो-तीन मामले न्यायालय तक गए। अशोक चौहान का मामला हुआ। डीपी यादव की पत्नी उमलेश यादव बदायूं से लड़ीं थीं। जांच से साबित हुआ कि उमलेश यादव ने मीडिया को पैसे दिए थे। उनकी सदस्यता खत्म हुई। इस प्रयास के कारण ऐसे चार-पांच लोगों के चुनाव रद्द हुए।

2009 के चुनाव में आशोक चैहान ऐसे ही पकड़े गए। उनके चुनाव क्षेत्र के लगभग सभी मराठी के अख़बारों ने एक ही ख़बर छापी। उनके मामले में तो केवल ख़बर एक नहीं छपी, बल्कि शब्दशह मिलती हुई ख़बर छपी। शिकायत होने पर प्रेस काउंसिल ने समिति बनाकर जांच की और यही बात निकलकर सामने आई कि ख़बर एक ही जगह से प्रायोजित कर लिखी गई है और सब जगह छपी है। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। फिर वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय गए। न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा।

‘पेड न्यूज’ में दो पक्ष शामिल हैं- पहला पक्ष मालिकों का है। जितने भी मीडिया हाउस हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि जब चुनाव हो तो वह स्वतंत्र आंकलन करके आम आदमी को वस्तु-स्थिति के बारे में बताएं। निष्पक्ष सूचनाएं दें। यह दायित्व उन्होंने खुद लिया है। जिससे कि समाज में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष सूचना का प्रसार होता रहे। इसकी जिम्मेदारी मीडिया ने स्वयं लिया है। यदि वे पैसे लेकर ख़बर प्रयोजित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। आप मुनाफे के लिए जा रहे हैं। इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दूसरा पक्ष है पत्रकारों का। जैसे समाज में होता है, वैसे पत्रकारों में भी है। कुछ पत्रकार भी भ्रष्ट हैं। पैसे लेकर काम करते हैं। ऐसे पत्रकारों की सामाजिक गरिमा नहीं होती। कोई उनको सम्मान नहीं देता। लेकिन यही काम जब मीडिया घराने करने लगेंगे, तो इसका मतलब यह कि मीडिया घराने भ्रष्ट हो गए और मीडिया हाउस भ्रष्ट हो जाता है तो उसमें काम करने वाले पत्रकार निष्पक्ष हो ही नहीं सकते।

जी.एन.रे के नेतृत्व में जो रिपोर्ट तैयार हुई, उसको ‘काली ख़बरों की कहानी’ नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। फिर इस पर ‘माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय’ और ‘प्रज्ञा संस्थान, दरियागंज’ के संयुक्त आयोजन में दो दिवसीय संगोष्ठी हुई। उसमें ‘पेड न्यूज’ के कई भुक्तभोगी वक्ता के रूप में आए और बोले। देश की कई बड़ी पत्रिकाओं ने इस पर वैचारिक लेख छापे। ‘प्रथम प्रवक्ता’ नाम की पाक्षिक पत्रिका ने एक अभियान चलाया और ऐसे लोगों को खोजा जो इसके पीड़ित थे। पत्रिका ने उनके विचार छापे। ‘पेड न्यूज’ को अख़बार वालों ने अपने मुनाफे का जरिया बना लिया है। जानकार मानते हैं कि 2009 के चुनाव में अकेले ‘दैनिक जागरण’ ने कम से कम दो सौ पचास करोड़ रुपये कमाए। ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ पेड न्यूज के धंधे में आज भी है। उसका ‘दिल्ली टाइम्स’ इसका उदाहरण है। वही पेड न्यूज का मास्टरमाइंड है। उन्होंने उसका तरीका खोजा। साथ ही राजनीतिक दल और उम्मीद्वारों को यह व्यवस्था सहूलियत देने वाली लगती है। आज भी राजनीतिक दलों की अख़बार और मीडिया घरानों से डील होती है और दल उनको पैसे देते हैं। चुनाव आयोग में नियम है कि विज्ञापन पर जो खर्च है, वह उम्मीद्वार के खाते में जाएगा। तो उम्मीद्वार को यह न दिखाना पड़े, इसके लिए ‘विज्ञापन’ ख़बर के रूप में प्रायोजित होने लगे। इससे पेड न्यूज का धंधा चल पड़ा। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ‘पेड न्यूज’ किसी भी रूप में विज्ञापन नहीं है। यह एक तरह से ‘मेज के नीचे का धंधा’ है। जैसे आप रिश्वत देते हैं तो दिखाकर नहीं देते, ठीक वैसे ही पेड न्यूज है। छिप कर चलने वाला खेल। पैसे के एवज में उम्मीद्वार का प्रचार किया जाता है।

धन्यवाद